iphone13promax自適應屏幕為何傷眼-是什么原因導致的

iphone13promax作為目前iPhone手機最高規格的配置,可以為用戶提供很好的手機性能體驗,為什么有很多人吐槽這款手機頻閃嚴重,對于眼睛傷害極大。

iphone13promax自適應屏幕為何傷眼

根據 DisplayMate 的分析,iPhone 13 Pro Max 創下的記錄之一是配備 OLED 顯示屏的智能手機的最高全屏亮度。iPhone 13 Pro Max 的典型內容最大亮度為 1,000 尼特,HDR 內容的最大亮度為 1,200 尼特。相比之下,iPhone 12 Pro Max 的典型內容的最大亮度為 800 尼特,HDR 內容的最大亮度為 1,200 尼特。

另外,iPhone13ProMax還擁有最高絕對色彩準確度、最高對比度、最低屏幕反射率等記錄。

蘋果13pro的頻閃到底傷不傷眼?

如果當做一般疑問句來看,任何答案都是錯誤的,因為傷眼程度不是單一指標決定的,數碼愛好者喜歡量化,就會拿著數字說話。實際上,這是醫學和生物學范疇,儀器只是衡量一些參數,并不是臨床數據,簡單的結論一定是錯的。醫學的傷害,是對人體的傷害,所以我們要先從人體入手,看看頻閃能傷害人的條件。

1,頻閃如何傷眼?

嚴格說,應該是傷身。我個人把頻閃傷害分為肉眼或視覺刺激和神經刺激。

頻閃就是光源以一定頻率交替的亮滅。亮度的刺激會影響人的視覺成像,肌肉和神經。

肉眼刺激會直接影響視覺,引發肌肉反應,如調節晶狀體,瞳孔等,刺激多了會加劇視疲勞,人容易累。還可能誘發癲癇,類似無法抑制抽搐等癥狀。當然也會刺激神經。

神經刺激會誘發偏頭痛,輕度可產生煩躁等情緒。

一般來說,刺激消失人體就能恢復,也就是說換個手機歇歇就好。長期則可能出現近視或散光加重的情況,多見于青少年。

2,什么樣的頻閃會傷眼?

人眼大概能捕捉100hz以下的頻閃,光誘發癲癇是3到70hz,這部分主要是眼部感知。

用腦電波測試,植物體的眼底黃斑依然能夠辨別出頻率為100-160Hz,乃至達到200Hz的光并作出反映,可測得感知的極限大概不超過250hz。所以我把100hz到250hz作為神經刺激,這部分感知因人而異。其中200hz到250hz的個人差異最大。250到1250hz短期已經無法從腦電波中測出區別,但是長期依然可能影響。超過3125hz可以認為無法影響人體,也是國標對無危害頻閃的要求。

200Hz下的頻閃對人體的影響是非常成熟明確的,問題就在200Hz以上,有人能察覺,有人不能,那么是不是能察覺的才有傷害,察覺不到的就沒有?

大體是,因為有傷害就代表察覺到,你意識不到,但是身體察覺到了。只是你不一定能察覺到自己的身體有沒有察覺。我們細化成下一個問題。

3,手機的頻閃會不會傷眼?

手機的頻閃主要有兩種,一種是PWM調光造成的頻閃,一種是類DC調光造成的頻閃。

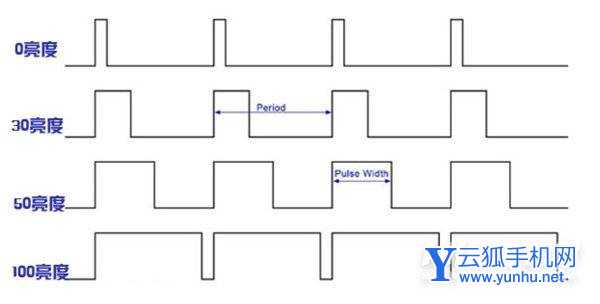

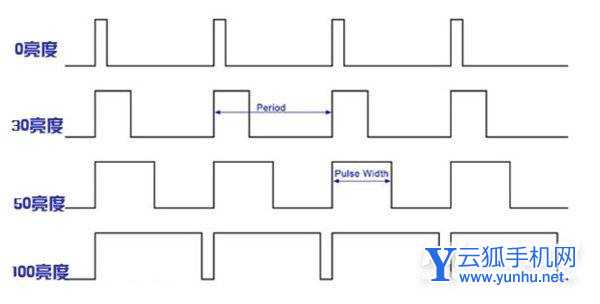

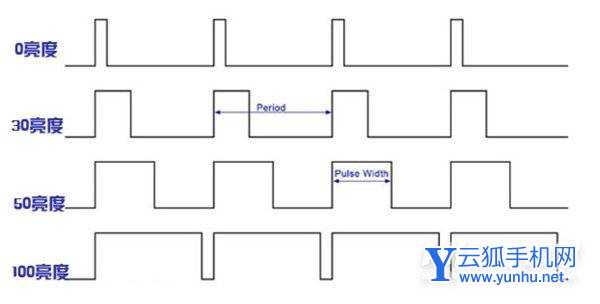

PWM的機制就是控制電信號,給電就亮,沒電就滅,控制亮和滅的時間長度,就可以改變亮度大小。因為人視覺的亮度是疊加光能產生的。這個比例就叫占空比。實際上PWM的實現方法有很多很多種,并不一定是直上直下的亮滅,要展開說,我們能從單片機講到電氣自動化,這不贅述。

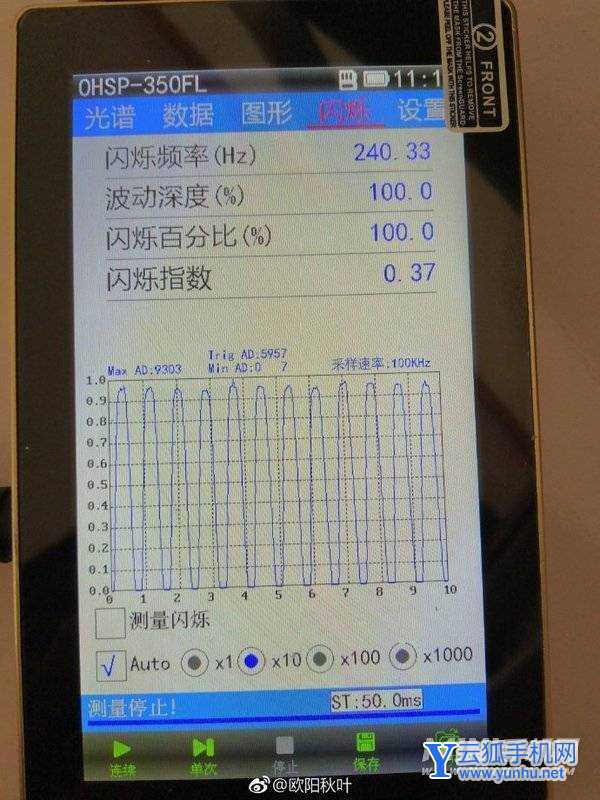

常見的手機頻閃是OLED屏幕的240Hz,為什么是這個數字呢?這就是刷新率的4倍。如果頻閃不是刷新率的倍數,人就會先感知到頻閃,那么看到的畫面全部都是一閃一閃的。閃幾次換一個圖片,那完全就是PPT。而倍數多了,沒必要,浪費設計和能耗成本。最終發現,2倍太閃眼,4倍就OK了。

但是4倍240Hz肉眼看不到,視網膜神經是有可能感知的。這就出現部分敏感的人,可能會受影響。只要能感知,就不推薦使用240HzPMW的手機。

但是很多人不知道自己是不是敏感,總不能以身試法吧。

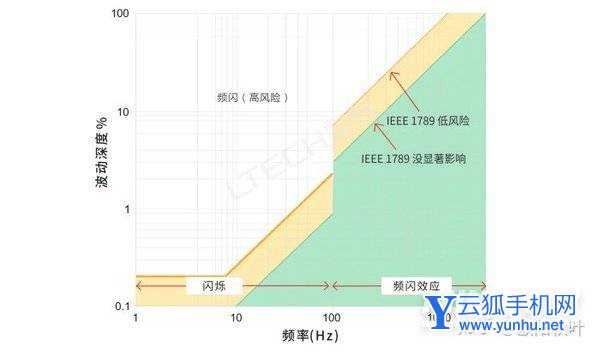

很多人會參考IEEE(國際電工)的標準, 如下圖

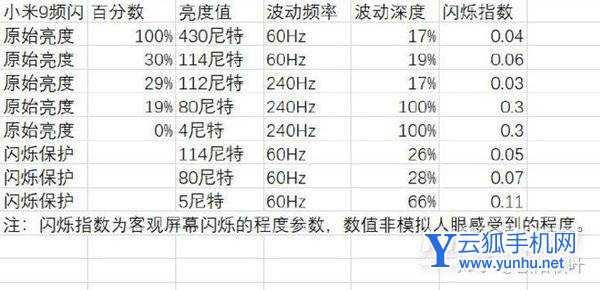

根據這個圖,1250Hz以下的頻閃,傷害程度用波動深度來衡量。240Hz應該低于19%。那么手機的頻閃波動深度是怎么變化的呢?我們參考一個常見的三星屏幕。

OLED屏幕有全局PWM和高亮度類DC組成。也就是有一個亮度為分水嶺,高于就是類DC,低于就是PWM。全局PWM的閾值就是100%的亮度。不管閾值是多少,屏幕亮度越低,波動深度就越大,直到波動深度100%。PWM都會有一個亮度開始,波動深度大于19%,一般是30%左右。而類DC基本上都不會超過19%。但是我不建議大家完全參考IEEE,因為這不是強制標準,甚至都不是屏幕的參考,而是參考燈具,原文的名字叫做PWM LED觀看健康風險參考。而IEEE自己覺得這個數據太苛刻。所以2015年制定完之后,IEEE又在2017年做了補充說明。這個參考的量化標準就不太確切。后面我還會進一步談及我的獨家探索。

所以,手機頻閃會傷眼,只是不同人接受程度不一樣。可能非常敏感,也可能毫無察覺。但是拋開劑量談毒性,都是耍流氓。具體傷害多大,我們還需要一些鋪墊知識才能看懂,還得繼續讀下去。

4,類DC調光是什么?

這個概念其實是不存在的。誰第一個說的,我不確定,我是編出來的,可能在我之前就有人編過,比如但丁。

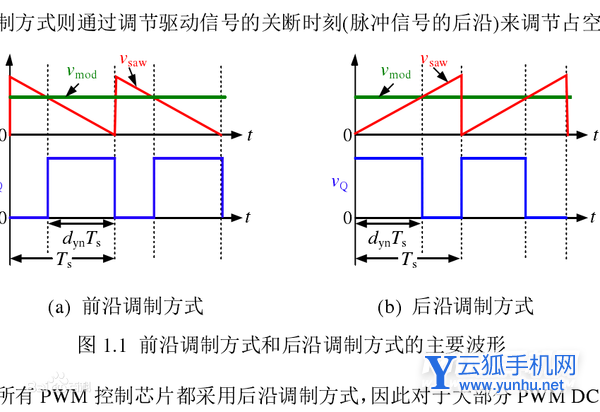

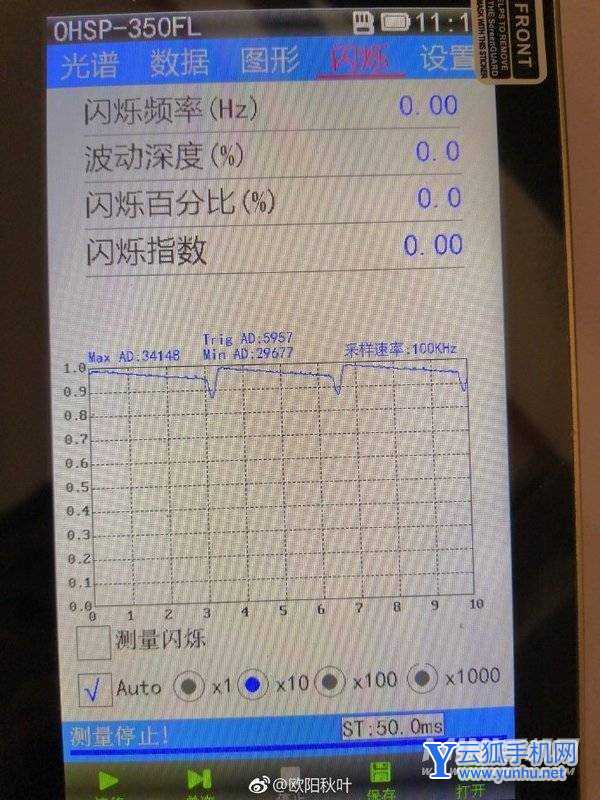

類DC的本質可以說PWM也可以說DC。

LCD屏幕是背光常亮,背光的頻閃就是屏幕的頻閃。 只要是直流供電不間斷,就是DC調光無頻閃,直接用電功率或者說電壓或電流來改變亮度。只要是PWM改變亮度,就是通過占空比改變亮度。

OLED屏幕說DC吧,OLED屏幕是每個子像素獨立發光,跟燈泡一樣。如果常亮,我們的屏幕就是靜態畫面。要刷新,就需要改變子像素的亮滅。類似汽車換擋之前需要踩離合,OLED屏幕換畫面時候,也需要斷開數據,出現一次空信號,我們可以理解成黑屏。所以不可能做成DC。說PMW吧,不是直上直下的波形。所以折中一下,波動深度接近DC,就叫類DC。實質上是還是交替信號,所以還是PWM。

以下是一組PWM和類DC的波形

5,用相機拍屏幕看到的條紋是什么,怎么通過條紋判斷傷眼程度?

我們用手機或相機去拍光源,有時候會看到條紋,這就是頻閃造成的。但知道原理的人不多。我最早知道這個方法是央視質檢節目,測試不合格燈具用的簡易方法。后來我引入手機屏幕測試,一直摸索怎么用的更好。機緣巧合下看到貼吧臥樓聽松講解相機知識,提到卷簾快門。我才知道我弄錯了,相機捕捉的條紋不是快門或者曝光時長抓到了頻閃的間隙,而是相機的CMOS逐行掃描,正好掃到了頻閃亮滅的過程 。老式的CCD相機就沒辦法呈現,只有數碼相機CMOS卷簾快門才可以。

由于卷簾快門逐行掃碼,行數非常多,每行間隙很短,所以n行掃描的亮和滅會變成條紋寬度來呈現。因此我們只要知道卷簾快門的頻率和明暗條紋的數量,就能知道屏幕的頻閃頻率。如果我們不知道卷簾快門的頻率,我們可以設為一個常數Q,這樣不同屏幕的條紋數字不同,我們知道一個屏幕的頻率,就能知道Q是多少,再測其他的屏幕,等比例計算就行了。比如4個條紋是240Hz,8個條紋就是480Hz。而亮滅條紋的寬度比,就是占空比。

但這個方法不準,如果有多幀合成,或者曝光時間太長CMOS掃描幾個輪回一次頻閃還沒完成,就不會出現條紋。因此我們錄像希望消除條紋,就增加曝光時間這個參數。我們想確定有沒有頻閃,就用比較快的快門參數。

除此之外,條紋的閃爍程度,深淺都不能作為判斷標準。因為相機的感光能力和寬容度不同,不確保黑條多黑。拖影和紫紅色是不同顏色的響應時間不同造成的,也不是頻閃造成的。而條紋滾動或閃爍,一般是錄像才有,因為錄像是通過一定幀數的靜態畫面合成的。卷簾快門頻率跟頻閃不是整數倍,或者頻率不固定,每次曝光的條紋位置都不一樣,合成視頻就會動。所以拍照測試更加準確,不要錄像。

卷簾快門的方法只能通過條紋數字看頻率或占空比。

5,頻閃傷眼如何量化?PWM大小頻率代表傷害大小嗎?

如果有人通過相機去拍屏幕看條紋數量來告訴你頻閃有多嚴重,那么恭喜你,已經被忽悠瘸了。人眼怎么可能跟儀器一樣呢?人眼怎么可能去感知一個波動性的東西呢?

我這4年多,一邊測試,一邊思考如何科學的量化。結果我發現沒辦法簡單的衡量傷害程度。所以我又回歸人類的起點,從醫學找尋生物機制的源頭。

我認為頻閃傷害,是由人感知的亮滅過程的時長和突變量產生的。這就像是頻率和波動深度,但是不一樣。因為忽略了一個變量,就是占空比。

回到這個圖,你有沒有覺得0亮度就像PWM,而100亮度就像類DC呢?像就對了,頻率不變,波動深度也不變,占空比變了,我們儀器測出來的波形就變了。而人眼感知靠的是明暗突變,只要突變夠快,時間夠短,哪怕頻率低,也能得到高頻的效果。所以這就是為什么要看波動深度。只看頻率直接就帶溝里去了。

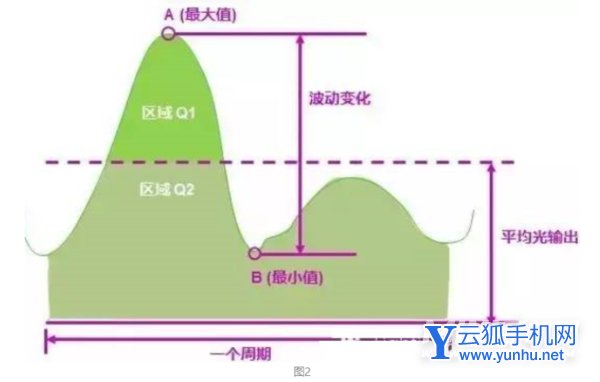

我們回到IEEE的LED燈具頻閃標準,傷害程度根據頻率和波動深度來綜合判斷。那么什么是波動深度。

波動深度=(A-B) / (A+B)*100%

閃爍指數=Q1/(Q1+Q2)

這個計算方法把我繞暈了,A-B是最大波動量,A+B里面有兩個B是為什么。B=0的時候就是簡諧波,我會算。B大于0的類DC調光我就暈了。所以我就不知道類DC的傷害怎么判斷。于是我就用閃爍指數。但是波形一變,Q2就變了,所以一些奇葩波形里,閃爍指數也變的怪異,我做數據庫的時候就暈了。

綜合IEEE和我的實測數據,頻率和波動深度是衡量一次波動的明顯程度。實際上這不是傷眼程度的衡量,而是頻閃傷害概率的衡量。因為我們不是被一次波動的強烈給刺傷眼睛,而是被感知到的明暗變化給勞損了細胞。

所以我得出的結論是,人感知頻閃的可能性,由閃爍指數或者占空比加波動深度決定。但是每個人的敏感程度不一樣,所以對同一數字的感知不同。我們只能給大家參考被傷的可能性大小。 而傷害的大小是確定能感知的前提下,頻率數字跟使用時長決定的。傷害大小有上限,不會無限疊加,也可以通過休息恢復。所以頻閃傷害的量化是非常復雜的。

6,蘋果12p和13p哪個更傷眼?

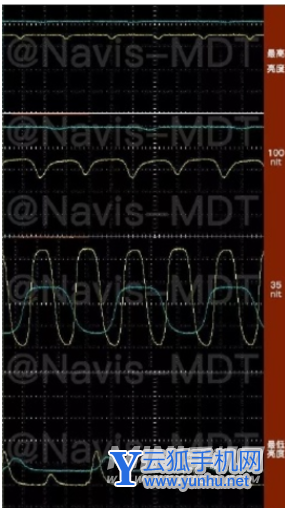

由于我沒有借到,只能看網友的測試。比如Navis-MDT,別看結論,我們只看波形。黃色是蘋果13PM,藍色是12PM

套用我們上面的結論,第一步先看頻閃能不能被人感知,我們看感知的可能性。蘋果13PM是480Hz,屬于腦電波無法判斷的情況,貓的神經也就是感知200Hz左右,不是閃電俠應該不太可能感知。而蘋果12PM是240Hz,敏感的人就有可能感知。

所以第一步結論,如果你感知不到240Hz的頻閃,兩個都沒傷害。如果可以感知120Hz而感知不到240Hz,就是蘋果12PM才有傷害。如果你能感知到240Hz,兩個都有傷害的可能。如果有這樣的朋友,請聯系我做研究對象,你絕對是萬中無一的絕世高手。

在這個情況下,才能對比哪個傷。感知不到的情況下,儀器數字沒有任何可比性。

最高亮度基本沒有波動,基本不會感知到頻閃。100尼特下,蘋果13PM出現了波動性,更容易被感知到頻閃。35尼特下,蘋果13PM的波動深度達到了100%,而蘋果12PM出現波動但不到100%,所以蘋果13PM更容易被感知到頻閃。最低亮度我不看,因為太弱的條件下,手機的電磁干擾都會影響結果,屏幕不同位置測的都不一樣,需要做離屏防電磁輻射之后才能測。測不準的就最好不要看,MDT的測試方法不清楚,其他亮度跟我的測試很接近,所以我只參考我驗證過的數據。

由于實測中,人感知到頻閃的前提下,強弱的影響差異不大。所以強弱主要影響被感知概率。我們在不好量化的前提下,就簡化模型,只看感知概率。中了就是100%,不中就是0%。下一步我希望把感知概率再細化,目前我大致認為是1/(頻率x占空比)x波動深度。

屏幕本來就傷眼,除了頻閃,還有很多參數。比如色彩,藍光,人的瞬目頻率,使用時長等等,很難做嚴格的控制變量法。有人表示用480hzPWM的OPPO也有視疲勞的情況,但是目前沒有人能通過雙盲測試,不排除受其他因素影響,或者長期才能出現影響。